Я в свою ходил атаку… - Александр Трифонович Твардовский

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту readbookfedya@gmail.com для удаления материала

Я в свою ходил атаку… читать книгу онлайн

«Война с Германией. Еду в Москву» – эта короткая запись, сделанная Александром Твардовским 22 июня 1941 года, положила начало его военным дневникам, которые поэт будет вести каждый день все последующие четыре года. «Я чувствую себя в силах сделать нечто очень нужное людям, которых люблю так, что при мысли о них сердце сжимается…» – писал поэт. И Твардовский работает – помимо газетных заметок, в которых он поднимает боевой дух бойцов, пишет стихи.

Он видел многое – гибель под Киевом отступавших дивизий, выход из окружения под Каневом, наступательные операции 3-го Белорусского фронта. Закончил войну в Германии. Здесь, на фронте, он создает своего знаменитого «Василия Теркина».

Дневники, рабочие тетради, письма тех лет – бесценный вклад поэта в летопись Великой Отечественной…

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Александр Твардовский

Я в свою ходил атаку

В книге использованы фотографии из личного архива автора.

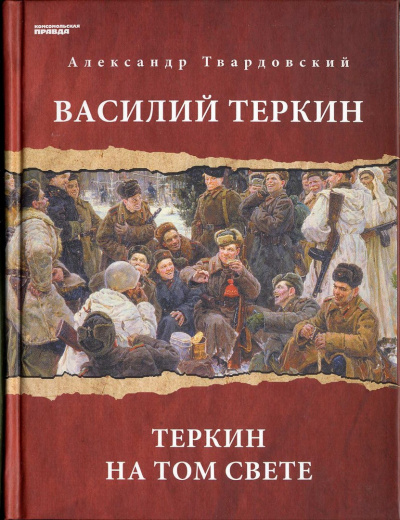

Фотография на обложке Георгий Зельма / РИА Новости

А. Т. Твардовский (наследники), 2023

О. А. Твардовская (наследники), В.А. Твардовская, предисловие, 2023

ФГУП МИА «Россия сегодня», 2023

ООО «Издательство АСТ», 2023

Об этой книге

22 июня поэт Александр Твардовский в своем дневнике сделал самую короткую запись: «Война с Германией. Еду в Москву». Этот день, изменивший его жизнь и судьбу, он с той поры будет вспоминать каждый год, соответственно отмечая в дневниках на протяжении 40-х, 50-х, 60-х годов. Отец был убежден в том, что среди его современников «нет человека, который не помнил бы до мельчайших подробностей день 22 июня 1941 года. Все обрело ценность, внезапность утраченного счастья, запомнилось навсегда…». В стихотворении «22 июня 1941 г.» спустя пять лет после войны поэт вспоминает этот день на рубеже войны и мира во всех его «бесценных подробностях»: «И нам в огне страды убойной // От горькой памяти о нем // Четыре года было больно…»

Война застала нашу семью на даче под Звенигородом, в деревне Грязи. Здесь у брата С.Я. Маршака – детского писателя М.Я. Ильина – был снят дом на все лето. 21 июня был день рождения Александра Трифоновича, ему исполнился 31 год. Дату скромно отметили в семейном кругу: папа, мама и дочери, младшей из которых было пять месяцев, старшей – девять лет. Стол украшали цветы: накануне мы с мамой нарвали большой букет ромашек и любимых отцом крупных, сиреневых – лесных – колокольчиков. Когда пару дней спустя покидали дачу, уезжая в Москву, букет в глиняном горлаче, еще совсем свежий, так и остался в опустевшем доме…

А 22 июня отец, как обычно, с раннего утра сидел за своим рабочим столом: планы на лето у него были большие. Нормальное течение дачной жизни семьи нарушила я, прибежав с деревенской улицы с известием о начале войны с Германией. Грозного смысла этого известия я поначалу не уразумела, просто хотела поделиться с родителями новостью. Я и сейчас помню, как они дружно сопротивлялись этой вести, как убеждали меня (и себя!), что я про войну не так расслышала, ошиблась… Обо всем этом можно прочитать в воспоминаниях Твардовского «Память первого дня» – в его книге «Родина и чужбина». Этот первый день войны в деревне Грязи, увиденный глазами поэта, запечатлен как некий кинокадр, снятый замедленной съемкой, в стихотворении «Сидели мужики…», оставшемся в записях 1942 года.

Тогда же, 22 июня, отец уехал в Москву, а днями позже вслед за ним и мы – прощаться: 23 июня Твардовский уже получил назначение на Юго-Западный фронт. Никто не предполагал тогда, что его фронтовая жизнь будет столь долгой: Александр Трифонович отбыл к месту назначения 25 июня, демобилизовался – в октябре 1945 года. В стихотворении, написанном перед концом войны и ввиду близкой победы, казалось бы, необъяснимо грустном, он скажет: «где-то вдали // Жены без нас постарели, // Дети без нас подросли…» Употребление местоимения первого лица множественного числа тут не художественный прием, а вполне естественно и правомерно: здесь, как и во многом другом, поэт не отделял себя от своего фронтового поколения.

Юго-Западный фронт, где Александр Твардовский, прикомандированный к фронтовой газете «Красная Армия», провел первый год войны, был тогда ее тяжелейшим участком. Истекая кровью, наша армия здесь непрерывно отступала. Как скажет потом отец – «силы были трагически неравными». Вместе с войсками покидала захваченные немцами города редакция «Красной Армии». Из оставленного с огромными потерями Киева она в середине сентября переместилась в Харьков, который в конце октября тоже был сдан. До начала ноября редакционный поезд стоял на запасном пути в Валуйках (в ту пору городок в Курской области), где находился командный пункт штаба Юго-Западного фронта, затем передвинулся в Воронеж – здесь отец встретил новый, 1942 год.

Твардовский болезненно остро воспринимал это отступление войск с запада на восток, когда позади оставался «пленный край земли родной, // Онемевший, бессловесный, // Кровный, русский да чужой…» Эти строки написаны им позднее: в 1941 году он не позволял себе погружаться в переживания по поводу свершавшегося вокруг, говорить в полный голос о страданиях и понесенных потерях, с которыми столкнулся, – надо было сохранять твердость духа. Записи 1941 года оказались утраченными, но они вряд ли в тех условиях могли быть сколь-нибудь систематическими и обстоятельными: многое из увиденного он просто не в состоянии был заносить в дневник. Предельно сдержан Александр Трифонович в письмах к жене, стремясь уберечь ее от тяжелых впечатлений. О том, что он пережил в те первые военные месяцы, о силе этих переживаний Мария Илларионовна могла догадываться, зная его сердце, с особой чуткостью и остротой откликавшееся на любую беду. Позднее он устами своего героя скажет, что «видал такую муку // И такую знал печаль…», и признание это относится прежде всего к 1941 году. После трех лет войны, когда перелом в ней был очевиден и победа стала казаться близкой, отец признался, как «страшно было смотреть на карту Родины в тот год ожесточенной неравной битвы нашей Армии с ордами противника» – как будто «черная лава катилась по русской земле с запада на восток, выдаваясь причудливыми и зловещими выступами». Только в дни наступления он разрешил себе обратиться к тому, что происходило в 1941 году. «То была печаль большая, // Как брели мы на восток. // Шли худые, шли босые // В неизвестные края. // Что там, где она, Россия, // По какой рубеж своя!» А тогда, в первый военный год, от событий вокруг, от сводок Информбюро, от долгого отсутствия писем от жены, находившейся в эвакуации в далеком от фронта Чистополе на Каме, можно было впасть в отчаяние. Твардовского спасала присущая ему ответственность за свое дело, за свою семью и твердость его характера.

В январе 1942 года, воспользовавшись командировкой в Москву, отец вырвался к нам в Чистополь. Каждый из трех дней его побывки сохранился в памяти. Как-то, когда, наконец, остались семьей – без посторонних, он читал вслух Лермонтова. Помню, как мы слушали про Валери́к («Я к Вам пишу, случайно, право…»). Сейчас кажется, что и том Лермонтова, купленный мамой там же, в эвакуации, он взял, чтобы прочесть только